Photovoltaik-Anlage (Solarmodule zur Stromerzeugung)

Photovoltaik-Anlage (Solarmodule zur Stromerzeugung)

Das Preisniveau für Photovoltaik-Anlagen ist so stark gesunken, dass die mit Solarzellen produzierte Kilowattstunde Strom auf dem eigenen Dach sehr viel günstiger ausfallen kann, als sie von den Stromverteilern verkauft wird. Hinzu kommt, dass der Fachhandel Neuigkeiten bereit hält, wie zum Beispiel "hybride" Solarkollektoren (welche die Erzeugung von Strom und Wärme kombinieren) oder grosse Hochleistungsbatterien zur Speicherung des Solarstroms. Darüber hinaus sind elektrische Wärmepumpen sehr leistungsfähig geworden, und zwar nicht nur für die Gebäudeheizung, sondern auch für die Produktion von Brauchwarmwasser und für die Rückgewinnung von Restwärme aus der Lüftungsabluft. Es ist deshalb angebracht, von "Energie" in weiter gefasstem Sinn zu sprechen, auch wenn man sich auf den ersten Blick nur für Solarstrom interessiert.

Von der Sonnenenergie profitieren

Arten von Anlagen

1100 kWh Solarstrom pro m2 und Jahr

In der Schweiz liefert die Sonne jährlich eine Energiemenge pro Quadratmeter zwischen 1000 kWh (im Mittelland und in der Nordschweiz) und 1500 kWh (in der Höhe) – sofern dieser Quadratmeter nicht im Schatten von Bergen, Bäumen oder umliegenden Gebäuden liegt. Durchschnittlich kann man pro Jahr mit 1100 kWh rechnen, was umgerechnet 100 Liter Heizöl oder 100 m3 Erdgas oder 200 kg Holzpellets entspricht. Doch dies funktioniert nur, wenn es gelingt, diese erneuerbare Energie zu sammeln und umzuwandeln. Im Gebäudebereich gibt es grundsätzlich vier Möglichkeiten, Solarenergie zu nutzen:

- Als passive Sonnenenergie, bei welcher aufgrund der architektonischen Bauweise das Sonnenlicht im Winter direkt durch die Fenster eindringen kann (jedoch nicht im Sommer), aber auch mit der Speicherung der Solarwärme in der Masse von Mauern und Böden (siehe passive Wärmequellen).

- Mit thermischen Sonnenkollektoren. Das Ziel ist es, die Wärme in einem Wasserspeicher zu sammeln um warmes Brauchwasser zu produzieren (ganzjährig). Mit einer grossen Oberfläche solcher Kollektoren und einem sehr voluminösen Wasserspeicher ist es möglich, in der kalten Jahreszeit die Heizung daran zu beteiligen. Wird die Heizung zusätzlich durch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe unterstützt, die an geothermische Erdsonden gekoppelt ist, kann man sogar die sommerliche Jahreszeit dafür nutzen, Wärme in den Boden zu leiten, um so die im Winter bezogene Wärme zu kompensieren – was es ermöglicht, die Sonden weniger tief und somit kostengünstiger zu verlegen.

- Mit photovoltaischen Solarmodulen (zur Stromerzeugung):

- Um die gesamte Energie in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen.

- Um einen Teil des Strom im Gebäude zu nutzen (für den Eigenverbrauch).

- Um eine einzige Photovoltaik-Anlage für mehrere Haushalte zu nutzen (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch).

- Um mit einem Wärmepumpenboiler warmes Brauchwasser zu produzieren.

- Um Heizwärme und warmes Wasser mit einer Wärmepumpe zu produzieren.

- Um im Sommer die Räume zu kühlen.

- Um Strom für ein Gebäude zu erzeugen, das nicht am öffentlichen Stromnetz angeschlossen ist.

- Mit photovoltaischen und thermischen Sonnenkollektoren (Hybrid-Kollektoren, PVT-Kollektoren), die Strom und Warmwasser im selben Element produzieren.

- Mit einer kleinen Plug-&-Play-Photovoltaikanlage, die direkt in eine elektrische Steckdose eingesteckt werden kann.

Installierte Leistung

Photovoltaische Installationen werden in Watt Peak (Wp) gemessen

Photovoltaische Solarzellen bestehen aus Halbleitermaterial, das einen Teil der Sonnenstrahlen in elektrischen Strom umwandelt (LED-Beleuchtungskörper, die aus demselben Material bestehen, gehen umgekehrt vor und wandeln elektrischen Strom in Licht um). Photovoltaik-Module erbringen diese Umwandlung mit einem Wirkungsgrad von 10 bis maximal 20 Prozent. In der Regel werden mehrere Module zu Gruppen zusammengefügt, mit Kabeln miteinander verbunden und mit verschiedenen Dispositiven verschaltet, die den erzeugten elektrischen Strom umwandeln, um ihn in Batterien zu speichern oder mit dem Stromnetz kompatibel zu machen.

Um die Leistung von photovoltaischen Anlagen zu bemessen, ist nicht die Grösse ihrer Oberfläche massgebend, sondern ihre (Spitzen)-Nennleistung in Watt Peak (gebräuchliche Abkürzung in Englisch Wp), womit die elektrische Leistung gemeint ist, die ein Verbund von Solarmodulen unter standardisierter, optimaler Besonnung erbringen kann: die Solarmodule erhalten senkrecht über ihnen stehendes Sonnenlicht mit einer Lichteinstrahlung von 1000 W/m² und die Zelltemperatur der Solarzellen liegt bei 25 °C (sie sind nicht vom Sonnenlicht erwärmt). Dies bedeutet, dass Solarmodule mit einem Wirkungsgrad von 20% nur halb soviel Platz wie Solarmodule mit einem Wirkungsgrad von 10% benötigen, um eine vergleichbare Spitzen-Nennleistung zu erreichen.

In der Praxis werden aber die Bedingungen, die notwendig sind, um die Spitzennennleistung zu erreichen, nur selten alle erfüllt: der Himmel ist oft bewölkt, der Einfallswinkel der Sonne auf die Module variiert im Laufe des Tages und mit den Jahreszeiten, und die Temperatur der Module erhöht sich unter der Sonnenbestrahlung – was ihren Wirkungsgrad verringert. Umso mehr auch als dass durch die Verkabelung sowie den Wechselrichter, der die Elektrizität umwandelt, zusätzliche Verluste entstehen, welche die allgemeine Leistung verringern.

Im Schweizer Mittelland kann eine Anlage von 4 kWp (4 Kilowatt Peak) ausreichend gross sein, um den jährlichen Stromverbrauch eines Standardhaushalts zu decken – was in etwa 3500 kWh entspricht. Diese Leistung kann zum Beispiel mit einer Fläche von 20 m2 Solarmodulen aus monokristallinen Siliziumzellen erreicht werden, wenn diese einen Wirkungsgrad von 20% aufweisen und mit einem Neigungswinkel von 35° nach Süden ausgerichtet sind. Werden die gleichen Module auf einer Fassade angebracht, benötigt man für dieselbe Leistung 30 m2. Und ist die Dachschräge nach Süd-Osten oder Süd-Westen ausgerichtet, benötigt man 24 m2. Handelt es sich um ein Flachdach, werden die Solarmodule in der Regel in Reihen zusammengestellt, in die Einfallsichtung der Sonne geneigt und soweit von einander entfernt, dass sie sich nicht gegenseitig beschatten. Die Installation benötigt eine doppelt so grosse Fläche als wenn die Module nebeneinander auf einem Satteldach zu liegen kommen.

Wenn man sagt, dass eine Photovoltaikanlage den jährlichen Stromverbrauch eines Gebäudes "deckt", bedeutet das nicht, dass das Gebäude selbstständig Strom produziert. Die Solarstromproduktion ist im Winter, wenn der Strombedarf oft am höchsten ist, gering. Daher der Vorteil, eine möglichst grosse Fläche an Photovoltaikmodulen zu installieren.

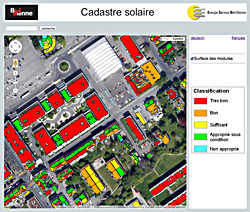

Solarkataster

Den Solarkataster einsehen und die Leistung mit dem Solarrechner simulieren

Zahlreiche Kantone und Gemeinden verfügen über einen Solarkataster, das ist eine Karte (in der Regel im Internet verfügbar), auf welcher man sehen kann, welche Dächer am besten geeignet sind, die Sonnenenergie einzufangen. Die Karte berücksichtigt die Ausrichtung der Dachschrägen sowie den Schattenwurf von Bergen, Bäumen und anderen Gebäuden. Trotzdem sind diese Angaben nur Richtwerte, denn nur die Prüfung eines Gebäudes vor Ort kann das tatsächliche solare Potential festlegen.

Ausserdem ermöglicht es ein Solarrechner, sich eine Vorstellung über die Grösse, die Leistung und die Kosten einer Solarinstallation zu machen, und zwar entsprechend ihrem Standort und ihrer Ausrichtung nach der Sonne. Aber die Besonnung des Dachs bleibt dennoch eine theoretische Annahme, denn der Rechner berücksichtig im Allgemeinen nicht die direkte Umgebung des Gebäudes, wie dies beim Solarkataster der Fall ist.

Standort der Solarpanels

Bauvarianten von photovoltaischen Anlagen: freistehend, angebaut oder integriert

Photovoltaische Anlagen können als sogenannte Freiflächenanlagen frei stehend auf dem Boden gebaut werden. Da die Schweiz nur über begrenzte Bodenreserven verfügt, sind hierzulande Dächer und Gebäudefassaden sowie Kunstbauten (Brücken, Stützmauern, Lärmschutzwände entlang von Autobahnen etc.) besser zur Anbringung von Photovoltaik-Modulen geeignet. Bei Gebäuden können die Solarmodule entweder angebaut, das heisst auf einem Dach oder einer Fassade nachträglich angebracht, oder integriert verbaut werden, und das bedeutet, dass sie gleichzeitig eine bauliche Funktion erfüllen: sie ersetzen die Dacheindeckung, die Fassadenverkleidung oder die Balkonbrüstungen bzw. das Balkongeländer. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Berechnung der wirtschaftlichen Rentabilität einer Solaranlage sowie für die Berechnung des Betrags einer eventuellen Subentionszahlung. Muss man ein Schrägdach renovieren, sollte man die Indach-Konstruktion (also die Dachintegration) vorrangig in Erwägung ziehen, denn die Lebensdauer der Module kann mehr als 30 Jahre betragen. Für ein Flachdach wird empfohlen, die Installation der PV-Anlage gleichzeitig mit der Erneuerung der Dachabdichtung zu koordinieren (beide haben eine geschätzte Lebensdauer von 30 Jahren und mehr).

www.solarchitecture.ch, Beispiele für mögliche Anbringungen von photovoltaischen Solarmodulen

Rentabilität

Die Rentabilität einer Photovoltaik-Anlage

Eine Photovoltaik-Anlage ist meistens an ein öffentliches Stromnetz angeschlossen, um einen Teil oder den gesamten gewonnenen Solarstrom zu verkaufen. Für einen Laien ist die Vorhersage der wirtschaftlichen Rentabilität seiner zukünftigen Installation eine komplizierte Angelegenheit. Einerseits sind da die Kosten für die Installation, genauer gesagt: Material und Arbeitskosten. Hinzu kommen die Wartungskosten: also Kontrolle, Unterhalt und Versicherung (falls die Installation nicht in der Gebäudeversicherung enthalten ist). Davon subtrahiert werden können eventuelle Subventionen sowie Steuerabzüge seitens der Pronovo (KEV und EIV), des Kantons und der Gemeinde. Und dann muss auch die Strommenge geschätzt werden, welche die Anlage im Laufe der Jahre erzeugen und ins öffentliche Netz einspeisen wird.

Für die Berechnung der Rentabilität muss der Strom, den das Gebäude einspart, wenn es direkt vom Solarstrom (Eigenverbrauch) profitiert, ebenfalls berücksichtigt werden – was im Allgemeinen wünschenswert ist. Die Leistung der Solarmodule ist aber von der Technologie ihrer Herstellung, der Besonnung und des Klimas des Ortes, an welchem sie installiert sind, von ihrer Ausrichtung zur Sonne hin sowie der Beschattung durch Berge, Bäume und benachbarte Gebäude abhängig. Nicht zu vergessen sind auch die Verluste, die verursacht werden durch die Verkabelung, die elektrischen Dispositive (Schaltanlagen) und den Wechselrichter – das ist das Gerät, das den Solarstrom (Gleichstrom) in Wechselstrom umwandelt, der mit der Elektrizität in unseren Steckdosen kompatibel ist. Auch der Produktionsrückgang durch Alterung der Anlage muss berücksichtigt werden: je nach Technologie beträgt dies zwischen 0,5 und 0,8% pro Jahr. Und schliesslich gibt es auch noch die Kategorie des Unvorhergesehenen: Bäume, die wachsen, neu errichtete Bauten oder Stockwerkerhöhungen bei bestehenden Nachbargebäuden. Solche neuen Hindernisse für das Sonnenlicht können die Stromproduktion weit mehr verringern als der Schattenanteil, den sie auf die Photovoltaik-Anlage werfen.

Es ist auch sehr wichtig, dass die Module unterlüftet sind. Je stärker sie sich nämlich unter der Sonneneinstrahlung erhitzen, desto kleiner wird ihr Wirkungsgrad: bei mehr als 25°C verlieren sie durchschnittlich 0,4% pro zusätzlichem Grad – und sie können sich bis auf 100°C erhitzen!

Auf der Website der kantonalen Energiefachstellen sowie auf der Site von Swissolar findet man Informationen und Excel-Berechnungsformulare, um diese Schätzungen vorzunehmen. Man kann auch auf der Website des eigenen Stromverteilers nachsehen: Einige bieten ihre Dienstleistungen an, um zu veranschlagen, mit welchen Kosten für die Installation und die Wartung der Anlagen im Laufe der Jahre gerechnet werden muss. Die meisten der Installateure von Solaranlagen bieten auch einen Komplettservice an – von der Einholung der Fördermittel bis zur Inbetriebnahme. Da die Entwicklungen des Marktes schnell voranschreiten, lohnt es sich mehrere Angebote, die eine Rentabilitätsberechnung beinhalten, miteinander zu vergleichen.

Besitzt man eine grosse Dachfläche, zum Beispiel einen Bauernhof oder eine landwirtschaftliche Lager- oder Gerätehalle, kann man diese sogar an eine Gesellschaft vermieten, die die gesamten Installations- und Wartungskosten übernimmt (Contracting). Solche Geschäfte sind auch möglich, um Kosten in Zusammenhang mit Renovation oder Wärmedämmung eines Daches zu reduzieren. Es ist wichtig, dass der Vertrag alle möglichen Konflikte regelt, insbesondere Wasserlecks der Sonnenkollektoren, durch die das Gebäude beschädigt werden könnte.

Arten von Solarmodulen

Die verschiedenen Solar- bzw. Photovoltaik-Module

Die Solartechnik entwickelt sich schnell und kontinuierlich weiter. Im selben Ausmass wie die Effizienz der Solarmodule gesteigert wird, sinken die Preise. Im Handel sind regelmässig neue Solarmodule erhältlich, die noch leistungsfähiger, noch dünner, noch flexibler oder noch transparenter sind. Derzeit gibt es vier verschiedene Arten von Solarzellen:

Module aus monokristallinen Solarzellen: quadratische Zellen mit abgerundeten Ecken, in einem Rahmen, unter Glas, einheitlich blau oder schwarz gefärbt, Wirkungsgrad 16 bis 21%, kann als halbtransparente Überdachung verwendet werden (Vordach, Garagendach).

Module aus monokristallinen Solarzellen: quadratische Zellen mit abgerundeten Ecken, in einem Rahmen, unter Glas, einheitlich blau oder schwarz gefärbt, Wirkungsgrad 16 bis 21%, kann als halbtransparente Überdachung verwendet werden (Vordach, Garagendach).

Module aus polykristallinen Solarzellen: ohne Abstand aneinandergereihte Zellen, glitzernd (aufgrund der eisblumenartigen Strukturen der in alle Richtungen weisenden Kristalle), in einem Rahmen, unter Glas, Wirkungsgrad 15-17%, empfindlicher gegenüber Bewölkung und Wärme als monokristalline Solarmodule.

Module aus polykristallinen Solarzellen: ohne Abstand aneinandergereihte Zellen, glitzernd (aufgrund der eisblumenartigen Strukturen der in alle Richtungen weisenden Kristalle), in einem Rahmen, unter Glas, Wirkungsgrad 15-17%, empfindlicher gegenüber Bewölkung und Wärme als monokristalline Solarmodule.

Dünnschichtmodule oder Module aus amorphem Silizium: dunkel gefärbt und homogene Erscheinung (wie die Solarzellen von Taschenrechnern), Wirkungsgrad 6-14%, zahlreiche aufstrebende Technologien, sehr dünn und biegsam, weniger empfindlich gegenüber hohen Temperaturen, einige weisen eine starke Degradation der Leistung im Lauf der ersten ein bis zwei Jahre auf, die Performance stabilisiert sich aber in der Regel danach.

Dünnschichtmodule oder Module aus amorphem Silizium: dunkel gefärbt und homogene Erscheinung (wie die Solarzellen von Taschenrechnern), Wirkungsgrad 6-14%, zahlreiche aufstrebende Technologien, sehr dünn und biegsam, weniger empfindlich gegenüber hohen Temperaturen, einige weisen eine starke Degradation der Leistung im Lauf der ersten ein bis zwei Jahre auf, die Performance stabilisiert sich aber in der Regel danach.

Hybridkollektor oder PVT-Kollektor ("photovoltaisch-thermisch"): ein photovoltaisches Solarmodul erreicht seine optimale Stromproduktion bei einer Temperatur von etwa 20°C. Erhitzt es sich unter der Sonne, verringert sich sein Wirkungsgrad. Daher die Idee, das Solarmodul mit einem nicht verglasten thermischen Sonnenkollektor zu verbinden: unter den photovoltaischen Zellen liegt ein Wasserkreislauf, der die Wärme aufnimmt (die für die Heizung, die Warmwasserbereitung, die Wärmerückführung an den Untergrund oder die saisonale Speicherung in einem sehr grossen Wasserspeicher genutzt werden kann). Dieser "hybride Kollektor" ermöglicht es, auf einer kompakteren Fläche gleichzeitig Strom und Wärme zu produzieren, als dies mit zwei verschiedenen Kollektoren auf einem Dach möglich ist. Im Winter und während der Übergangsjahreszeigen ist der Wirkungsrad des thermischen Bauteils weniger effizient als bei einem herkömmlichen thermischen Sonnenkollektor. Im Sommer jedoch wendet sich die Tatsache, dass die Temperatur der PV-Module niedriger ist, zu einem Vorteil, denn die Überhitzung der Anlage kann vermieden werden – und der Vorteil wird noch grösser, wenn die Sonnenwärme mittels geothermischer Erdsonden wieder in den Untergrund geleitet wird (der den Winter hindurch abkühlt, da mit seiner Wärme das Gebäude geheizt wird). Eine zu hohe Temperatur kann die Umgebung der Erdsonden jedoch verändern und den ungehinderten Wärmeaustausch mit dem Gelände verringern. Auch wenn Hybridkollektoren theoretisch sehr viele Vorteile aufweisen, müssen sie den Beweis ihrer Leistung auf lange Zeit erst noch erbringen.

Hybridkollektor oder PVT-Kollektor ("photovoltaisch-thermisch"): ein photovoltaisches Solarmodul erreicht seine optimale Stromproduktion bei einer Temperatur von etwa 20°C. Erhitzt es sich unter der Sonne, verringert sich sein Wirkungsgrad. Daher die Idee, das Solarmodul mit einem nicht verglasten thermischen Sonnenkollektor zu verbinden: unter den photovoltaischen Zellen liegt ein Wasserkreislauf, der die Wärme aufnimmt (die für die Heizung, die Warmwasserbereitung, die Wärmerückführung an den Untergrund oder die saisonale Speicherung in einem sehr grossen Wasserspeicher genutzt werden kann). Dieser "hybride Kollektor" ermöglicht es, auf einer kompakteren Fläche gleichzeitig Strom und Wärme zu produzieren, als dies mit zwei verschiedenen Kollektoren auf einem Dach möglich ist. Im Winter und während der Übergangsjahreszeigen ist der Wirkungsrad des thermischen Bauteils weniger effizient als bei einem herkömmlichen thermischen Sonnenkollektor. Im Sommer jedoch wendet sich die Tatsache, dass die Temperatur der PV-Module niedriger ist, zu einem Vorteil, denn die Überhitzung der Anlage kann vermieden werden – und der Vorteil wird noch grösser, wenn die Sonnenwärme mittels geothermischer Erdsonden wieder in den Untergrund geleitet wird (der den Winter hindurch abkühlt, da mit seiner Wärme das Gebäude geheizt wird). Eine zu hohe Temperatur kann die Umgebung der Erdsonden jedoch verändern und den ungehinderten Wärmeaustausch mit dem Gelände verringern. Auch wenn Hybridkollektoren theoretisch sehr viele Vorteile aufweisen, müssen sie den Beweis ihrer Leistung auf lange Zeit erst noch erbringen.

Die Leistung einer Photovoltaik-Anlage hängt nicht nur von der Qualität der Solarzellen ab. Die elektrischen Vorrichtungen und das Schema der Verkabelung sind ebenfalls sehr wichtig. Fällt Schatten auf ein Modul (zum Beispiel von einem Kamin), kann die Leistung aller in Serie geschalteten Module abfallen. Neuere Solarmodule enthalten Bypass-Dioden oder Leistungsoptimierer, um dieses Problem zu umgehen. Sie können auch mit einem Mikro-Wechselrichter unter jedem Solarmodul ausgestattet sein, wodurch sie wie parallel geschaltet funktionieren und der Ausfall (oder Schatten) eines Panels die Leistung der anderen nicht beeinflusst.

Isoliertes Gebaüde

Ein nicht am Stromnetz angeschlossenes Gebäude mit Strom versorgen

Photovoltaik-Module ermöglichen es, Gebäude, die nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind (alleinstehendes Haus, Chalet, Hütte) mit Strom zu versorgen. In diesem Fall hat man die Wahl, mit welcher Stromart die Steckdosen gespiesen werden sollen. Wählt man Gleichstrom von 12 oder 24 Volt (so wie die Solarmodule ihn produzieren), benötigt man keinen Wechselrichter. Der Vorteil dieses Systems liegt in den geringen Energieverlusten, aber man benötigt Spezial(haushalt)geräte, die mit 12 oder 24 Volt funktionieren (findet man bei der Ausrüstung für Boote oder Wohnwagen). Entscheidet man sich für den 230 Volt-Wechselstrom (Standard unserer Steckdosen), braucht man einen Wechselrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und die Spannung erhöht. Die Anlage verlangt zwar höhere Installationskosten, umgekehrt ist sie jedoch viel vielseitiger nutzbar, besonders deshalb, weil man ganz gewöhnliche elektrische Geräte damit betreiben kann, die oft viel billiger sind.

In beiden Fälle werden jedoch Batterien und ein Ladegerät benötigt, das ihre Ladung regelt (Charger). Für eine autarke Solarstromanlage sind dies sehr wichtige Bauteile, und sie können auf lange Sicht mehr als die Hälfte der Kosten ausmachen. Batterien wie Ladegeräte müssen in Bezug auf die Leistung der Solarmodule ausgewählt werden. Dies bedeutet, dass man in einem ersten Schritt ein Inventar aller Geräte und Apparate, die man zu benutzen gedenkt, erstellt (Lampen, Kühlschrank, Computer etc), und die Gesamtsumme an Energie berechnet, die diese während mehrerer Tage ohne Sonnenschein verbrauchen, wenn sie nur mit den Batterien betrieben werden. Da es zahlreiche verschiedene Batterien und Solarmodule gibt, ist es besser, einen Spezialisten zu Rate zu ziehen oder einen Komplettbausatz zu kaufen (Photovoltaik-Module, Verbindungen, Ladegerät, Batterien).

Batterien enthalten giftige Substanzen, die keinesfalls in die Umwelt gelangen dürfen. Am Ende ihrer Lebensdauer ist es Pflicht, sie in der Gemeindesammelstelle oder im Fachhandel entsorgen.

Fördermittel

Fördermittel für Photovoltaikanlagen

Im Mai 2017 haben die Stimmberechtigten der Schweiz das totalrevidierte Energiegesetz (EnG) angenommen, das die Umsetzung der nationalen Energiestrategie 2050 ermöglicht. Seit dem 1. Januar 2018 verwaltet nun die Stiftung Pronovo (eine Tochtergesellschaft von Swissgrid, die nationale Netzgesellschaft, welche das elektrische Höchstspannungsnetz der Schweiz besitzt und bewirtschaftet) die Fördermittel für den Kauf und die Installation von Photovoltaikanlagen. Pronovo ist ebenfalls für die Entschädigung des Solarstroms zuständig, der in das Stromnetz eingespeist wird. Kurz gefasst gibt es nun zwei Systeme für die finanzielle Förderung:

- das EVS (Einspeisevergütungssystem) steht für den Rückkauf des produzierten Solarstroms;

- die EIV (Einmalvergütung) ist ein einmaliger Investitionsbeitrag für die Photovoltaikanlage. Sie wird unterteilt in: die KLEIV (kleine Einmalvergütung) für Anlagen mit einer Leistung unter 100 kWp, die GREIV (grosse Einmalvergütung) für Anlagen von 100 kWp oder mehr und die HEIV (hohe Einmalvergütung) für Photovoltaikanlagen von 2 kWp bis 149,99 kWp ohne Eigenverbrauch.

Damit Pronovo eine Photovoltaikanlage berücksichtigen kann, muss man ihr die vom Netzbetreiber, bei welchem die Anlage angeschlossen ist, beglaubigten Anlagedaten zustellen. Für Photovoltaikanlagen, die vor 2018 in Betrieb genommen wurden, lesen Sie bitte die Informationen und das Modul "Tarifrechner" auf der Website von Pronovo durch.

Manchmal besteht auch die Möglichkeit, Fördermittel von bestimmten Kantonen, Gemeinden und/oder Stromlieferanten zu erhalten. Die Kosten für die Installation einer Solaranlage auf einem bestehenden Gebäude sind in fast allen Kantonen von den Steuern abzugsberechtigt.

Plug & Play

Kleine Plug-&-Play-Photovoltaikanlagen, die man direkt in eine elektrische Steckdose eingestecken kann

In der Schweiz ist man als Kunde eines Stromanbieters dazu berechtigt, bei sich zu Hause eine kleine, mobile, Photovoltaikanlage (auch "Plug-&-Play-Photovoltaikanlage" genannt) mit einer Leistung von maximal 600 Watt zu betreiben, die direkt in eine elektrische Steckdose eingesteckt werden kann. Mit einer Plug-&-Play-Photovoltaikanlage wird der Solarstrom direkt in den Stromkreislauf des Gebäudes eingespiesen, ohne zuvor über ein spezielles Kontrollgerät oder einen Stromzähler zu laufen (wie dies für leistungsstärkere Installationen der Fall ist). Mit dieser erneuerbaren Energie können elektrische und elektronische Geräte versorgt werden, die ständig in Betrieb sind: Kühlschrank, Modem, Batterieladegerät etc. Der Strom, der nicht an Ort und Stelle verbraucht wird, wird in das Stromnetz eingeleitet und steht den Stromkunden in der Nachbarschaft zur Verfügung.

Eine Plug-&-Play-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 500 Watt kann jährlich rund 500 kWh Strom produzieren, also in etwa ein Fünftel der Strommenge, die ein durchschnittlicher 2-Personen-Haushalt verbraucht (~2500 kWh pro Jahr) – Heizung und Produktion von Warmwasser nicht mitgerechnet.

Einspeisung ins Netz und Eigenverbrauch

Im Falle eines Netzausfalls....

Wird meine Photovoltaikanlage auch bei einem Ausfall des öffentlichen Stromnetzes (Blackout) noch Strom produzieren?

Im Falle eines Ausfalls oder einer Unterbrechung des öffentlichen Stromnetzes (Blackout) ist eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage so konzipiert, dass sie sich automatisch abschaltet und keinen Strom mehr in das öffentliche Netz oder in das Gebäude einspeist (Anlage mit Eigenverbrauch). Es steht also kein Strom mehr für den Haushalt oder zum Aufladen von Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Durch die automatische Abschaltung soll verhindert werden, dass die Solarmodule Strom in das Netz einspeisen, während dort Menschen arbeiten, um den Stromausfall zu bewältigen (Stromschlagrisiko). Die automatische Abschaltung schützt auch den Stromkreis des Gebäudes vor einem Brandrisiko.

Damit eine Photovoltaik-Solaranlage bei einem Ausfall des öffentlichen Netzes weiterhin Strom an das Gebäude liefern kann, muss sie über Speicherbatterien verfügen und mit einer "Blackout"-Funktion ausgestattet sein, mit der sie vorübergehend in eine vom Netz abgekoppelte autonome Anlage (Off-Grid) umgewandelt werden kann.

Einspeisung ins Netz

Die gesamte produzierte Elektrizität in das öffentliche Netz einspeisen

Übermittelt eine photovoltaische Installation die gesamte von ihr erzeugte Elektrizität an das öffentliche Netz, an dem das Gebäude angeschlossen ist (man nennt dies auch "Strom einspeisen", kann man diese Anlage als kleines unabhängiges Solarkraftwerk betrachten. Die geförderten Kilowattstunden werden mit einem Produktionszähler gezählt – auf dieser Basis wird der Eigentümer der Installation vom lokalen Verteiler bezahlt, der von Rechtes wegen dazu verpflichtet ist, den erzeugten Strom abzukaufen. Der Preis der Stromübernahme ist allerdings je nach Verteiler und der Grösse der Photovoltaik-Anlage verschieden, und er hängt auch davon ab, ob die Installation in den Genuss der KEV (kostendeckende Einspeisevergütung) fällt oder nicht.

Ab 2026 wird der Einspeisetarif für die gesamte Schweiz gleich sein und jeweils am Ende jedes Quartals auf der Grundlage des Marktpreises "Photovoltaik-Äquivalente" (gleitende Marktpreise) der Vormonate berechnet werden. Der Einspeisetarif wird daher im Sommer, wenn viel Photovoltaïk-Energie zur Verfügung steht, niedriger, und im Winter, wenn sie knapper ist, höher sein. Es wird jedoch ein Einspeisetarif festgelegt, der auch bei niedrigeren Marktpreisen eine Mindestvergütung gewährleistet. Dieser Mindesttarif wird für kleine Anlagen bis 30 kWp wie z.B. Einfamilienhäuser und für grössere Anlagen unterschiedlich sein.

Für den eigenen Stromverbrauch besitzt das Gebäude einen gewöhnlichen Stromzähler und gilt als "normaler" Stromkunde. Obwohl "Verbrauch" und "Produktion" rechnerisch getrennt behandelt werden, folgend die Elektronen in Wirklichkeit dem kürzesten Weg zu den Geräten und Lampen: Das Gebäude konsumiert die von ihm erzeugte Energie auch selber.

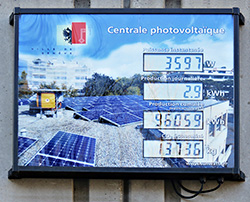

Für die Schülerinnen und Schüler gut sichtbar platziert: dieser Zähler für Solarstrom gibt die Stromproduktion der Photovoltaik-Anlage an, die auf dem Schulhausdach installiert ist.

Eigenverbrauch

Eigenverbrauch (den selbst produzierten Strom auch selber nutzen)

Das Stromversorgungsgesetz (StromVG) präzisiert, dass der Eigentümer einer Photovoltaik-Anlage nicht dazu verpflichtet ist, den gesamten produzierten Strom ins Netz zu speisen. Nutzt ein Gebäude einen Teil des selbst produzierten Solarstroms für seinen Eigenverbrauch (anstatt die gesamte Strommenge in das öffentliche Netz zu speisen), ist es mit einer Vorrichtung zur Regulierung der Spannung und einem etwas komplexeren Stromzähler ausgestattet, was sich natürlich in höheren Installationskosten niederschlägt. Der Vorteil des Eigenverbrauchs ist, dass der Eigentümer dazu angeregt wird, die Nutzung seiner elektrischen Apparate (besonders Heizung und Warmwasserbereitung) an das Tempo der Stromerzeugung anzugleichen.

Wie bereits weiter oben festgehalten, kann ein Standard-Haushalt seinen jährlichen Elektrizitätsverbrauch (ohne Heizung und Warmwasserproduktion) mit einer 4 kWp Photovoltaik-Installation decken. Oft steht aber die Besonnung nicht mit dem Strombedarf in Einklang: die Module produzieren nachts keinen Strom und im Dezember und im Januar fällt ihre Produktion 4 bis 5-mal geringer aus als in den Monaten Juni und Juli. Es ist nun aber so, dass man gerade im Winter und am Abend mehr Strom benötigt: für die Beleuchtung, zum Kochen und um andere Geräte betreiben zu können. Deshalb wir meist nur ein Drittel der von den Modulen erzeugten Elektrizität direkt genutzt, die anderen zwei Drittel werden dann ins öffentliche Stromnetz eingespiesen.

Der Anteil des Eigenverbrauchs eines Gebäudes kann vergrössert werden, wenn man es mit Batterien ausstattet. Im Handel können bereits Lithiumbatterien der neuen Generation erworben werden; sie sind etwa so gross wie ein Kühlschrank und können genügend Energie speichern (~10 kWh), um eine stromnetzunabhängige Versorgung während einiger Tage zu gewährleisten. Ihre Lebensdauer beträgt etwa 10 Jahre. Für sehr viel grössere Energiespeicher gibt es ein Verfahren, das allerdings noch in den Kinderschuhen steckt: die aus der Sonne gewonnene Energie exzessiv verbrauchen, um mit Wasser durch Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Wasserstoff ist ein explosives und hochentzündliches Gas, das in Druckgasflaschen gelagert wird. Es wird nach Bedarf in eine Brennstoffzelle geleitet, welche gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt.

Die Nutzung von stromverbrauchenden Geräten mit der Solarproduktion zu koordinieren lohnt sich aber in jedem Fall: Waschmaschine und Geschirrwaschmaschine, Aufladen der Akkus für Apparate und elektrische Fahrzeuge etc. Sind Heizung und Warmwasserboiler mit einer Wärmepumpe versehen, kann man den Anteil des Eigenverbrauchs mit einer Programmierung erhöhen, die die Wetterlage und den Leistungsbereich der Solarstromproduktion berücksichtigt (Leistungsoptimierer).

Mehr zum Eigenverbrauch und Batterien auf der Website von SuisseEnergie

Zusammenschluss zum Eigenverbrauch

Zusammenschluss zum Eigenverbrauch

Seit 2018 können Nutzergemeinschaften für den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Solarstrom zwischen Bewohnern eines Miethauses oder zwischen Bewohnern von benachbarten Einfamilienhäusern gebildet werden. Ziel ist es, den von einer Photovoltaik-Anlage eines Mitglieds der Gemeinschaft (oder von den Anlagen mehrerer Mitglieder der Gemeinschaft) produzierten Solarstrom zu teilen, um den Anteil des Eigenverbrauchs zu erhöhen. Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch wird von einer Verwaltung vertreten und mit einem einzigen Stromzähler abgerechnet: Das bedeutet, dass es sich für den Netzbetreiber um einen einzigen Endkunden handelt. Für die verbrauchsabhängige interne Rechnungsstellung besitzt aber jedes Mitglied der Gemeinschaft einen eigenen Stromzähler. Es gibt mehrere Modelle für die Errichtung eines Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch, wobei die Verwaltung ein Grundeigentümer, eine Solar-Kooperative oder auch der lokale Stromverteiler sein kann

Mehr zum Zusammenschluss zum Eigenverbrauch auf der Website von SuisseEnergie

Heizung, Warmwasser und Klimatisierung

Produktion von Warmwasser

Produktion von Warmwasser mit einem Wärmepumpenboiler

Zur Herstellung von warmem Wasser für den Hausgebrauch (Brauchwarmwasser) kennt man seit mehr als zwanzig Jahren die thermischen Sonnenkollektoren: sie erhitzen sich in der Sonne und geben ihre Wärme an einen Wasser-/Frostschutzmittel-Kreislauf ab, der mit dem Boiler verbunden ist. Sie benötigen nur ganz wenig Strom, um die Umwälzpumpe in Gang zu halten. Der Wirkungsgrad ist an kalten und bedeckten Tagen niedrig, kann aber im Sommer sehr hoch ausfallen (mehr als 80%) – und zwar so sehr, dass der Bedarf an Heisswasser mehr als gedeckt ist, weshalb es zu einer Überhitzung der Anlage kommen kann.

Auch wenn der Ertrag nicht höher als 20% liegt können photovoltaische Solarmodule warmes Wasser mit einem guten Wirkungsgrad produzieren, wenn sie an einen Wärmepumpenboiler angeschlossen sind. Wärmepumpenboiler können warmes Wasser mit zwei bis dreimal weniger Elektrizität produzieren als herkömmliche elektrische Boiler (die ab jetzt nicht mehr empfohlen und sogar in den meisten Kantonen für Neubauten nicht mehr zugelassen sind). Ein WP-Boiler entzieht die Wärme aus der Luft eines Kellers oder der Garage und leitet die abgekühlte Luft wieder zurück.

Anstatt mit Photovoltaik-Modulen kann man einen Wärmepumpenboiler auch mit thermischen Sonnenkollektoren betreiben. Studien haben aufgezeigt, dass – unter Berücksichtigung des Strommixes in der Schweiz – die Umweltbilanzen dieser zwei Lösungen in etwa gleich gross ausfallen.

Berühren Sie die Icons unten im Bild

Photovoltaik-Module, Heizung und Wärmepumpenboiler

Dieses Gebäude ist mit photovoltaischen Solarmodulen ausgerüstet. Es wird mit einem Heizkessel (Holz, Gas oder Heizöl) geheizt und das warme Brauchwasser wird mit einem Wärmepumpenboiler produziert, der mit Strom betrieben wird.

Berühren Sie die Icons unten im Bild

Im Winter, an sonnigen Tagen

Das Gebäude benutzt die mit seinen Solarmodulen erzeugte Elektrizität zur Herstellung von warmem Brauchwasser, zum Betreiben einiger elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräte und auch zum Aufladen von Batterien (Computer, Telefon, E-Bike etc.). Wenn der Energiebedarf die Produktionskapazität der Solarmodule übersteigt, wird Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen – was im Winter häufiger geschieht als im Sommer.

Im Winter, während der Nacht

Die gesamte verbrauchte Elektrizität stammt aus dem Stromnetz. Der Wärmepumpenboiler ist so eingestellt, dass er während der Stunden ohne Sonnenschein nicht läuft (das tagsüber produzierte Warmwasser reicht als Reserve). Haushaltsgeräte, die am Tag laufen können, sollten nachts nicht eingeschaltet werden (Waschmaschine oder auch Akku-Ladegeräte).

Im Sommer, bei Sonnenschein

Die Heizung ist vollständig ausgeschaltet. Das warme Brauchwasser wird mit Solarstrom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage produziert. Das Gebäude ist mit einem Leistungsoptimierer für den Eigenverbrauch der Elektrizität ausgestattet und betreibt die Geräte und Apparate im Haushalt in zeitlicher Aufeinanderfolge, um nicht auf das öffentliche Stromnetz zurückgreifen zu müssen. Der Überschuss an Solarstrom wird ins Netz eingespiesen und zu einem mit dem lokalen Stromverteiler vereinbarten Preis vergütet.

Im Sommer, an bewölkten Tagen

Auch wenn der Himmel bedeckt ist, wird Elektrizität produziert. Da sie aber nicht immer für das Gebäude ausreicht, muss auf Strom aus dem Netz zurückgegriffen werden. Das Gebäude kann seinen Stromverbrauch optimieren, indem bestimmte Geräte und Apparate je nach Besonnung und Wettervorhersage betrieben werden.

Mit Sonne heizen

Heizung und Warmwasser mit Solarmodulen

Wie bereits erwähnt kann der Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms auf einen maximalen Wert angehoben werden, wenn das Gebäude mit einer Wärmepumpe (die mit Strom betrieben wird) für die Heizung und das Warmwasser ausgestattet ist – vorausgesetzt, die Nutzung der Wärmepumpe ist mit der Besonnung koordiniert. Um Wärmereserven zu bilden, wenn die Sonne besonders aktiv ist, ist es nötig, dass die Installation einen grossen Wasserspeicher und eine elektronische Regulierung (Leistungsoptimierer) besitzt, welche die Besonnung und den Bedarf des Gebäudes bzw. seiner Bewohner vorwegnimmt. Damit kann zum Beispiel vermieden werden, dass sich die Wärmepumpe gerade nach dem Morgenduschen (um 7 Uhr 30) einschaltet, um mit Strom aus dem Stromnetz erneut warmes Wasser zu produzieren – anstatt die kostenlose Elektrizität der photovoltaischen Anlage zu nutzen, wenn sie bis 10 Uhr warten würde.

Spricht man von einem "Null-Energie"-Haus, bedeutet dies nicht unbedingt, dass es in Sachen Energie vollständig autark ist. Im Falle des Labels Minergie A, produziert das Gebäude – über’s Jahr gerechnet – mindestens so viel Energie wie es verbraucht. Aber wenn die Sonne zu schwach ist, um die Solarmodule in Gang zu halten, benötigt es eine Energiezufuhr, zum Beispiel einen Holzofen oder eben Strom aus dem öffentlichen Netz. Im Winter ist eine Energieautarkie schwer zu erreichen, wohingegen die Sonnenkollektoren und Photovoltaik-Module im Sommer oft Wärme und Strom im Überfluss produzieren.

In der Schweiz gibt es einige wenige exemplarische Gebäude, denen es gelingt, vollständig autark zu heizen, also allein mit Photovoltaik-Modulen und Sonnenkollektoren sowie einem sehr grossen Wärmespeicher (zum Beispiel ein Warmwasserspeicher von 200'000 Litern für 8 Wohnungen). Andere verwenden hybride photovoltaische und thermische Sonnenkollektoren für Elektrizität und Wärme, eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (sie ist an Erdsonden angeschlossen, um die Bodenwärme zu nutzen) für die saisonale Speicherung der Wärme im Boden: im Sommer wird die nicht genutzte Sonnenenergie mit den geothermischen Erdsonden tief in den Boden geleitet, um die im Winter bezogene Wärme des Erdreichs zu regenerieren. Diese Wärme wird in der nächsten Heizperiode mit der gleichen Installation wieder verwendet.

Berühren Sie die Icons unten im Bild

Photovoltaik-Module und thermische Sonnenkollektoren mit einer "Sole-Wasser"-Wärmepumpe kombiniert

Dieses Gebäude ist mit zwei Arten Solarkollektoren ausgerüstet: zur Stromproduktion (photovoltaische Module) und zur Wärmeerzeugung (thermische Kollektoren). Für die Heizung und die Erzeugung von warmem Brauchwasser kommt eine "Sole-Wasser"-Wärmepumpe zum Einsatz.

Berühren Sie die Icons unten im Bild

Im Winter, an sonnigen Tagen

Die Solarmodule liefern Wärme und Elektrizität. Leider nicht in ausreichender Menge, um das Gebäude vollständig autark zu versorgen: Es muss regelmässig auf Elektrizität aus dem Stromnetz zurückgreifen. Die Wärmepumpe bezieht Wärme aus dem Erdreich, was es ermöglicht, die Temperatur des Wassers im Warmwasserspeicher zu erhöhen, das gleichzeitig für die Heizung (Serpentinen im Fussboden) und das Brauchwarmwasser genutzt wird.

Im Winter, während der Nacht

Für seine Beleuchtung und den Betrieb von elektrischen und elektronischen Geräten importiert das Gebäude Strom aus dem Netz. Wenn der tagsüber aufgefüllte Warmwasserspeicher zum Heizen nicht ausreicht, muss die Wärmepumpe ebenfalls eingeschaltet werden.

Im Sommer, bei Sonnenschein

Die Wärmepumpe ist ausgeschaltet, die thermischen Sonnenkollektoren produzieren ausreichend Wärme, um warmes Brauchwasser zu erzeugen. Die überschüssige Wärme wird mit den geothermischen Erdsonden in den Boden geleitet, um die Wärme wieder zu ersetzen, die im Winter aus dem Erdreich zum Heizen bezogen wurde. Die Umwälzpumpen verbrauchen nur wenig Strom, so dass das Gebäude einen grossen Teil seines Solarstroms in das öffentliche Netz einspeisen kann.

Im Sommer, an bewölkten Tagen

Die Wärmepumpe muss nicht laufen, denn der Vorrat an Warmwasser ist gross genug, um mehrere Tage ohne Sonnenschein zu überbrücken. Die Waschmaschine und der Geschirrspüler sind am Warmwasserspeicher angeschlossen und verbrauchen so weniger Elektrizität. Das Gebäude speist einen grossen Teil seines Solarstroms in das öffentliche Netz ein.

Mit Sonne kühlen

Die Räume im Sommer kühlen

Mit der Klimaerwärmung und den damit einhergehenden viel häufiger erwarteten Hitzeperioden wird die Überhitzung in städtischen Räumen zu einer echten energetischen Herausforderung. Die mit photovoltaischen Modulen erzeugte Elektrizität für herkömmliche Klimaanlagen zu nutzen, ist keine geeignete Lösung, da diese Kältemaschinen sehr viel Strom benötigen und unter dem Strich mehr Wärme in den Strassen ausleiten als Kühle ins Innere der Gebäude (schwache Energieeffizienz). Free-cooling ist eine viel elegantere Lösung, bei der die Kälte mit derselben Installation, die im Winter zum Heizen des Gebäudes dient (Wärmepumpe verbunden mit Erdwärmesonden oder einem Wasserkreislauf), aus dem Boden oder einem Wasserreservoir (See, Fluss, Grundwasser) gezogen wird. In den Serpentinen einer Fussbodenheizung, die im Winter zum Heizen genutzt wird, kann auf diese Weise im Sommer kaltes Wasser bewegt werden. Free-cooling benötigt sehr wenig Strom, denn es ist nur die Umwälzpumpe eingeschaltet; der Kompressor der Wärmepumpe bleibt ausgeschaltet. So wird keine Abwärme an die Aussenluft abgegeben, wie dies viele herkömmliche Klimaanlagen tun.

Umweltbilanz von Photovoltaik-Anlage

Belästigungen

Elektrosmog und Lärm

Alle elektrischen Installation und alle elektrischen Gerät emittieren, solange sie in Betrieb sind, Elektrosmog oder anders gesagt: solange sie laufen, verbreiten sie elektromagnetische Strahlung. Photovoltaik-Module und ihre Verkabelung produzieren Gleichstrom, der weniger Strahlung abgibt, als die Vorrichtungen für Wechselstrom. Wohnt man direkt unter dem Dach, auf dem die Module angebracht sind, ist die Strahlenbelastung sehr schwach (stark unterhalb der Grenzwerte) und verschwindet vollständig während der Nacht, wenn die Module keinen Strom erzeugen. Bei einer Photovoltaik-Anlage, die ihren Strom in das Netz einspeist, ist es der Wechselrichter, der mehr Elektrosmog verursacht. Ein Wechselrichter ohne Transformator sendet stärkere eletromagnetische Felder aus als ein Wechselrichter mit sogenannter "galvanischer Trennung". Es empfiehlt sich deshalb nach dem Vorsorgeprinzip zu handeln und den Wechselrichter nicht da aufzustellen, wo man sich täglich lange aufhält (auch nicht auf der gegenüberliegenden Wandseite eines Raumes, da Elektrosmog durch Wände hindurchstrahlt). Ein anderer guter Grund, den Wechselrichter in einiger Distanz aufzustellen, sind seine Lärmimmissionen: elektrisches Brummen oder Knistern und (oft) auch der Ventilator der Kühllüftung. Diese Geräusche, die nur tagsüber entstehen, können für Menschen und Haustiere sehr störend sein.

Photovoltaikanlagen als Elektrosmog-Quelle, auf der Website von Bundesamt für Umwelt

Umwelt & Recycling

Recycling und Umweltbilanz von Photovoltaik-Modulen

Wenn man die selber produzierte Elektrizität mit derjenigen aus dem Netz (Strommix) vergleicht, erzeugt ein Photovoltaik-Modul auf seine ganze Lebenszeit bezogen – die mehr als 20 Jahre dauern kann – viel weniger Treibhausgase. Bezüglich der in seine Fabrikation investierten grauen Energie macht sich ein Solarmodul der neuen Generation in 2 bis 4 Jahren bezahlt. Dünnschichtmodule benötigen weniger Energie für ihre Herstellung und verursachen weniger Treibhausgase als Siliziummodule (deren Bauweise massiver ist).

Auch was die Materialressourcen anbelangt, so schneiden die Photovoltaik-Module besser ab als der Strom aus dem Netz. Allerdings werden für die Herstellung von Dünnschichtmodulen seltene Metalle verwendet, wovon einige sehr gefährlich sind, wenn sie in die Umwelt gelangen (Kadmium, Selen, Blei). Und das Verfahren zur Herstellung von Siliziummodulen verwendet Fluorgase, welche die Ozonschicht zerstören.

Am Ende ihrer Lebenszeit werden Photovoltaik-Module als elektronische Abfälle betrachtet, die in einem speziellen Recyclingprozess entsorgt werden. In Europa sind die Normen für ihre Verwertung noch in Ausarbeitung. In der Schweiz werden sie mit einer obligatorischen Pflicht zur Rückgabe seitens des Besitzers und der obligatorischen Rücknahmepflicht seitens des Verkäufers belegt, wie dies bereits für elektrische und elektronische Geräte der Fall ist. Es ist jedoch zu beachten, dass Solarzellen, die aus ihrem Metallrahmen gelöst und von der Verkabelung getrennt worden sind, unbedingt unbeschädigt und mit entsprechender Vorsicht zu den Recycling-Fabriken transportiert werden: denn erstens können sie, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind, weiterhin Strom produzieren, und zweitens ist es auch wichtig, sie nach Art ihrer Materialzusammensetzung getrennt zu sammeln. Die Rücknahmestellen müssen vermeiden, dass die Zellen zerbrechen oder zerdrückt werden, damit keine reizenden oder giftigen Stäube in die Umgebung gelangen.

Das Wichtigste

Photovoltaik-Module sind am geeigneten Ort: :

- An allen geographischen Standorten, im Mittelland wie in Bergregionen (wo die Sonneneinstrahlung intensiver ist). Und an jeder beliebigen Stelle: auf einem Satteldach, auf einem Flachdach, eingebaut in eine bestehende Dachbedeckung, unter oder vor einem Balkon (als Brüstungsersatz), auf der Fassade, auf einer Garage, auf einer Böschung oder im Garten… die einzige Voraussetzung ist, dass die Module direkt von der Sonne beschienen werden. Die bestmöglichen Ausrichtungen liegen zwischen Süd-Ost und Süd-West. Je weiter sie sich von der Süd-Ausrichtung entfernt befinden, desto geringer ist ihre Effizienz, aber es ist durchaus möglich, sie direkt nach Osten oder Westen hin auszurichten. Der Neigungswinkel der Module bestimmt ihre Energieeffizienz im Laufe der Jahreszeiten. Möchte man die Wintersonne ausnützen, sollten sie im Idealfall nach Süden/Süd-Westen ausgerichtet sein und mit einem Neigungswinkel von zwischen 45 und 60° aufgestellt werden. Ansammlungen von Schnee sind zu vermeiden.

- Auf jedem beliebigen Gebäude, selbst wenn es nicht gut isoliert ist. Allerdings lässt sich mit einer fachgerechten Wärmedämmung des Gebäudes zu denselben Anschaffungskosten wie für eine Solaranlage oft eine grössere Energieersparnis erzielen.

- Wenn eine Bewilligung erteilt wurde (ist nicht in allen Kantonen nötig). Sie kann aus landschafts- oder denkmalschützerischen Gründen verweigert werden. Für Installationen von mehr als 30 kVA muss der ESTI (Eidgenössisches Starkstrominspektorat) ein Plan vorgelegt werden.

- Wenn der lokale Stromverteiler bereit ist, den Strom zu kaufen (ausser es handelt sich im ein Gebäude ausserhalb des Stromnetzes).

- Wenn die Anlage von einem für Arbeiten am Stromnetz autorisierten Facharbeiter erstellt wurde.

- Wenn die Solarmodule mit einer anerkannten Zertifizierung versehen sind.

- Wenn die Module für das Problem der Verschattung und möglicher Ausfälle ausgestattet sind. Wenn die Module in Serie geschaltet sind, limitiert der Ausfall oder die Verschattung eines einzigen Moduls die Leistung der anderen. Dieses Problem kann mit Modulen überwunden werden, die mit Bypass-Dioden, Leistungsoptimierern oder einem Mikro-Wechselrichter für jedes Modul ausgestattet sind.

- Wenn die Solarmodule unterlüftet sind, damit der Wirkungsgrad nicht aufgrund zu hoher Temperaturen verringert wird.

- Wenn die Module regelmässig von Staub, altem Laub und Vogelkot gereinigt werden (der Regen wäscht einen Grossteil dieser Verschmutzen ab).

- Wenn man auch nicht vergisst, Strom zu sparen und den persönlichen Stromverbrauch so zu gestalten, dass man vom Solarstrom maximal profitieren kann (Eigenverbrauch).

Nützliche Links

In sieben Schritten zu Ihrer Solaranlage, eine Webseite von EnergieSchweiz

Solarrechner von EnergieSchweiz

SWISSOLAR, Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie

pronovo, Stiftung Pronovo (eine Tochtergesellschaft von Swissgrid), verwaltet die EVS- und EIV-Subventionen

vese, Verband unabhängiger Energieerzeuger

Karte der Schweiz nach Gemeinden zur Entwicklung der Solaranlagen • Wie weit ist Ihre Gemeinde?