Allgemeines über die Wärmepumpen (WP)

Im Verhältnis zu einer Elektroheizung kann eine Wärmepumpe (WP) ebensoviel Wärme generieren, sie benötigt dafür aber theoretisch rund fünfmal weniger Strom. Unter ungünstigen Bedingungen kann eine WP allerdings fast dieselbe Menge Strom verbrauchen wie eine Elektroheizung.

Zum Starten der Animation das Bild berühren

Wärmepumpen (WP) nutzen mit Hilfe eines Wärmetauschers (links) die Wärme einer natürlichen Wärmequelle: Luft, Boden oder Wasser. Im Innern der WP presst ein Kompressor ein Gas zusammen bzw. lässt es sich wieder ausdehnen, was es ermöglicht, die Wärme zu "konzentrieren", bis sie schliesslich an den Heizungskreislauf abgegeben werden kann. Vereinfacht gesagt funktioniert eine Wärmepumpe ähnlich wie ein Kühlschrank, nur dass man sich diesen mit geöffneter Türe vor dem Haus vorstellen muss, während sein Wärmetauscher (Radiator) in die Wohnung zeigt: Die Wohnung wird geheizt, der Aussenbereich kühlt ab.

Die Wärmepumpe (WP) trägt ihren Namen zu recht: denn sie "pumpt" die Energie buchstäblich aus der Umgebung – aus Erdreich, Luft oder Wasser -, um sie im Gebäudeinnern wieder abzugeben: kurz, sie kühlt den Aussenbereich ab, um den Innenbereich zu erwärmen. Dafür verwendet sie einen elektrischen Kompressor* und einen geschlossenen Kühlmittelkreislauf, der mit synthetischem Gas, Propan oder CO2 gefüllt ist, das sich dem Druck entsprechend verflüssigt (gleiches Prinzip wie bei einem Kühlschrank).

Die verschiedenen Arten von Wärmepumpen

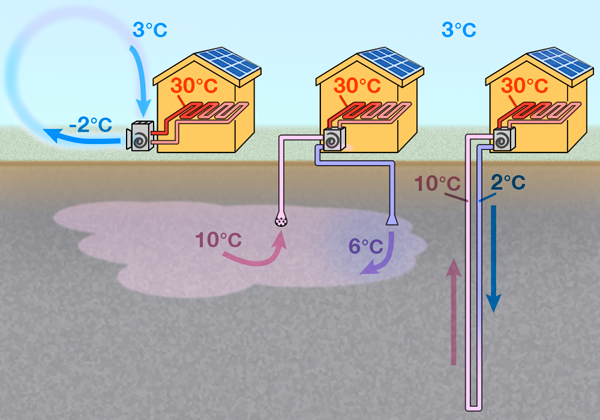

Die verschiedenen WP-Modelle sind nach den Wärmeträgern benannt, welchen sie die Wärme entziehen und ableiten. Eine "Luft/Wasser"-WP gewinnt die Wärme der Aussenluft und erwärmt das Wasser in den Rohrleitungen der Zentralheizung. Eine "Sole/Wasser"-WP entzieht dem Erdreich Wärme und gibt sie an den Wasserkreislauf der Zentralheizung ab. Und eine "Wasser/Wasser"-WP gewinnt die Wärme aus einem See, einem Fluss oder aus oberflächennahem Grundwasser und erwärmt so das Wasser im Heizungskreislauf.

Die "Luft/Luft"-WP, welche die Wärme der Aussenluft nutzt und sie als Warmluft ins Gebäudeinnere bläst, hat einen sehr geringen Wirkungsrad, denn der Wärmeabtausch über einen Luftumlauf ist weniger effizient als über einen Wasserkreislauf. Aus diesem Grund wird sie für Wohn- und Bürogebäude nicht empfohlen.

Links: Luft/Wasser-Wärmepumpe, die der Umgebungsluft Wärme entzieht. Mitte: Wasser/Wasser-Wärmepumpe, die Wärme aus dem Grundwasser gewinnt. Rechts: Sole/Wasser-Wärmepumpe, die dem Boden Wärme entzieht. Die Temperaturen sind als Beispiele angegeben und können je nach Art des Bodens, der klimatischen Bedingungen und der Einstellung des Heizsystems variieren.

Der Wirkungsgrad von Wärmepumpen

Der Wirkungsgrad einer WP hängt von ihrer Technologie und dem Temperaturunterschied zwischen Aussenquelle und Heizungskreislauf ab. Je kleiner die Temperaturabweichung, umso höher die Energiebilanz. Deshalb werden die verschiedenen WP-Modelle nach ihrem Leistungskoeffizienten unterschieden (auch COP genannt, d.h. "coefficient of performance" in Englisch), der für eine bestimmte Temperaturdifferenz das Verhältnis zwischen der verbrauchten Elektrizität und der produzierten Wärme angibt. Wenn die Dokumentation einer Wärmepumpe zum Beispiel "COP 4,5 (B0/W35)" anzeigt, bedeutet dies, dass bei einer Bodentemperatur von 0°C und einer Temperatur des Heizwasserkreislaufs von 35°C die WP mit 1 kWh Strom 4,5 kWh Wärme erzeugt – ist das 4,5-mal effizienter als mit einer direkten Elektroheizung. Wichtiger aber als der COP ist der COPA, oder anders gesagt: die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe. Denn an sehr kalten Tagen kann der Wirkungsgrad einer WP drastisch sinken, vor allem bei einem "Luft/Wasser"-Modell.

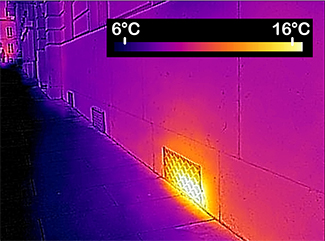

Luftwärme

Bodenwärme

Wasserwärme

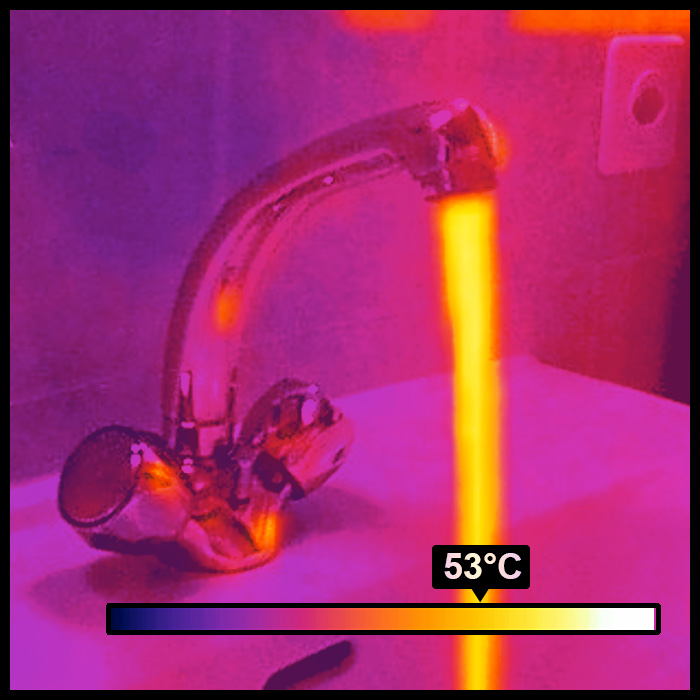

Voraussetzungen für einen guten Wirkungsgrad der WP

Damit eine Wärmepumpe einen guten Wirkungsgrad erzielt, muss das Gebäude gut isoliert sein und wenn möglich eine Fussbodenheizung besitzen, denn die Temperatur des Heizwassers ist mit rund 35°C viel tiefer als bei konventionellen Heizkörpern (50 oder 70°C) – da die Bodenfläche viel grösser ist als die Oberfläche der Radiatoren. Möchte man bei der Renovation eines mit Heizkörpern ausgerüsteten Gebäudes auf eine Niedertemperaturheizung wechseln, müssen entweder die Heizkörper durch Modelle mit grossen Oberflächen ausgetauscht werden, oder zusätzliche Radiatoren eingebaut werden, um die Gesamtfläche der Wärmeabgabe zu vergrössern (siehe Die Ölheizung durch eine "Luft/Wasser"-Wärmepumpe ersetzen).

Für den Betrieb einer Wärmepumpe ist es auch wichtig, dass die Temperatur der aussen liegenden Wärmequelle selbst im Hochwinter so hoch wie möglich ist. Es ist auch entscheidend, dass die WP nicht nur in Bezug auf die Art der Wärmequelle, sondern auch hinsichtlich ihrer Leistung dem Wärmebedarf des Gebäudes und den für den Heizungskreislauf erforderlichen Temperaturen angepasst ist.

Wenngleich nicht wünschenswert, so ist es doch möglich, eine WP in einem alten, schlecht isolierten Gebäude zu installieren. Da man aber eine höhere Temperatur des Heizwasserkreislaufs und mehr Wärme benötigt, wird der Stromverbrauch sehr gross.

Monovalenter oder bivalenter Betrieb

Wenn Heizungsspezialisten von einer "monovalent" betriebenen Wärmepumpe sprechen, so bedeutet dies, dass sie den gesamten Wärmebedarf des Gebäudes zu 100% alleine deckt. Eine "bivalent" betriebene WP deckt den Wärmebedarf zusammen mit einem anderen Wärmeerzeuger, zum Beispiel in Kombination mit einer Holz-, Gas- oder Ölheizung, welche bei sehr grosser Kälte die gesamte Heizung alleine übernehmen kann. Installiert man eine "Luft/Wasser"-WP in einem teilweise renovierten Gebäude, kann es sinnvoll sein, den bereits vorhandenen Heizkessel beizubehalten. Ein bivalentes Heizungssystem kann auch für ein Gebäude in sehr kalten Klimazonen in Betracht gezogen werden.

Wärmepumpen-Systemmodul

Um Hausbesitzern zu garantieren, dass ihre Heizungsanlage mit Wärmepumpe einwandfrei funktioniert, haben die Fachleute der Branche (Hersteller, Lieferanten, Installateure, Gebäudetechnik-Ingenieure, Berufsverbände, Fachvereinigungen) zusammen mit SuisseEnergie ein WP-Systemmodul entwickelt. Es handelt sich dabei um ein Ensemble von standardisierten und bewährten Abläufen, welche von der Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme gewährleisten, dass die WP-Anlage ein anerkanntes Qualitätszertifikat erhält, dass sie auf das Gebäude und dessen Wärmebedarf abgestimmt und korrekt am Heizkreislauf angeschlossen ist. Diese Leistungsgarantie stellt auch sicher, dass die Installation bei optimalem Wirkungsgrad arbeitet und dass der Hauseigentümer eine umfassende Anlagedokumentation mit Erklärungen über den Betrieb der WP-Anlage erhält.

Wärmepumpe im Tandem mit Solarenergie

Eine WP für die Heizung kann in der Regel auch für die Warmwasserproduktion verwendet werden. In einem gut wärmegedämmten Gebäude wird sie in der Bilanz eines Jahres ebensoviel Strom für die Erzeugung von Brauchwarmwasser wie für die Erwärmung des Heizungswassers benötigen, denn das Brauchwarmwasser wird das ganze Jahr über auf eine höhere Temperatur erwärmt als dasjenige im Heizungskreislauf. Deshalb lohnt es sich, die WP mit einer Solaranlage zu kombinieren. Viele Hauseigentümer, die thermische Sonnenkollektoren installiert haben, achten jedoch nicht auf das Wetter. Oft behalten sie dieselben Einstellungen ihrer Installationen ganzjährig bei: während der Nacht lassen sie die WP laufen, um mit dem günstigen Nachttarif für Elektrizität das Wasser im Boiler zu erwärmen, so dass tagsüber bei Sonnenschein die Kollektoren nicht mehr viel Wärmeenergie beisteuern können. Aus diesem Grund wird eher empfohlen, Photovoltaikmodule (die Strom produzieren) mit einer WP zu kombinieren.

Im Idealfall besitzt ein Gebäude gleichzeitig thermische und photovoltaische Kollektoren, um an der dezentralisierten Stromerzeugung teilhaben zu können; seine Installationen sind so eingestellt, dass es nicht nur Energie spart, sondern den grössten Teil der Energie über die Sonne bezieht. Dies ist übrigens auch der Grund, weshalb Minergie -A-Gebäude – aufs Jahr gerechnet – insgesamt mehr Energie produzieren als sie verbrauchen.

Die Ölheizung durch eine "Luft/Wasser"-Wärmepumpe ersetzen

Geothermie und "Sole/Wasser"-Wärmepumpe

www.fws.ch, Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS)

WP-Systemmodul, Leistungsgarantie, damit die Heizungsinstallation wie vorgesehen funktioniert