Wärmebedarf und GEAK

Die Berechnung des Wärmebedarfs eines geplanten Neubaus oder eines zu sanierenden Gebäudes ermöglicht es, bereits vor Baubeginn vorauszusagen, ob die vom Kantonalen Energiegesetz vorgesehenen Anforderungen erfüllt werden, oder ob sogar ein Minergie-Standard erreicht werden kann. Die Berechnung erlaubt es zudem, die Leistung der zu installierenden Heizung zu definieren.

Die Berechnung nach SIA-Norm 380/1 stützt sich auf eine theoretische Raumtemperatur von 20°C; sie berücksichtigt dabei die Pläne und die für den Bau gewählten Materialien und Wärmedämmungen. Es sind zu einem grossen Teil die Isolation, die Oberfläche und die Form des Gebäudes (Gebäudehülle) welche bestimmend sind, aber auch die Wetterbedingungen des Gebäudestandortes. In der Berechnung werden die Wärmeverluste, die durch das unverzichtbare Belüften der Gebäude entstehen, ebenso berücksichtigt wie die passiven Wärmequellen: die Sonnenenergie, die durch die Fenster eintritt (Solargewinne), und die Wärme, die einerseits von den Bewohnern abgegeben wird, aber auch durch die Beleuchtung und die elektrischen Geräten entsteht.

Berühren Sie die Häuser und die grauen Symbole

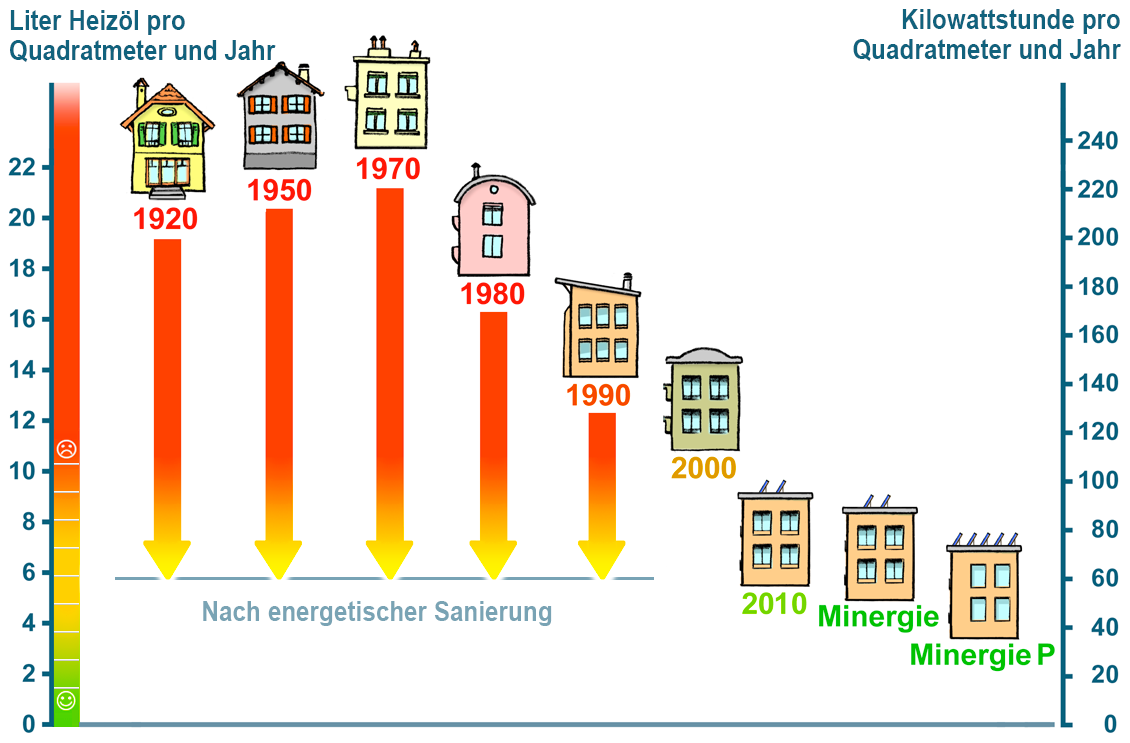

Die Isolation bestimmt den Heizverbrauch

Ganz gleich, ob mit Holz, elektrischem Strom, Gas, Heizöl oder mit einer Wärmepumpe geheizt wird: Der Bedarf an Heizenergie kann für alle Gebäude mit ein und derselben Grössenordnung gemessen werden: "Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr".

Eine anschaulichere Grössenordnung ist der Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr (auch wenn das Gebäude nicht mit Heizöl geheizt wird).

20 Liter!

|

|

|

||

|

|

|||

|

Ein konventionelles Haus aus den 1920er Jahren besitzt zwischen 60 und 80 cm dicke Mauern: dies ist der gesamte Dämmschutz. Die Wärmeverluste sind enorm: Pro Jahr werden umgerechnet 20 Liter Heizöl benötigt, um einen Quadratmeter zu heizen.

Nach der Sanierung: 6 Liter

|

|

|

||

|

|

|||

|

Die Aussenseite der Mauern mit einer dicken Dämmschicht isolieren (falls die Fassaden ihr ursprüngliches Aussehen behalten müssen, gibt es auch Isolationsputz), Dämmschutz am Dach anbringen sowie das Erdgeschoss zu den Kellerräumen hin gut isolieren. Fenster mit Doppel- oder Dreifachverglasung (mit Wärmeschutzschicht) wählen und eine moderne Heizung installieren – mit geringerer Leistung, da das Haus jetzt besser isoliert ist.

Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) und Minergie streben für totalsanierte Gebäude einen Verbrauch von 6 Litern an (Heizung und warmes Brauchwasser).

21 Liter!

|

|

|

||

|

|

|||

|

In den 1950er Jahren wurde oft doppelwandig gebaut: Die Aussenmauern aus Beton oder 20 cm dicken Zementblöcken, die Innenwände aus Ziegeln, dazwischen ein luftgefüllter Hohlraum. Die Isolationswirkung ist sehr gering.

Nach der Sanierung: 6 Liter

|

|

|

||

|

|

|||

|

Eine dicke Isolation der Aussenmauer, unter dem Dach und zwischen Erdgeschoss und Keller; neue Doppel- oder Dreifachglasfenster (mit Wärmeschutzschicht); Installation einer modernen, dafür kleineren Heizung, da das Haus besser isoliert ist.

Die neuen Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) und Minergie streben für totalsanierte Gebäude einen Verbrauch von 6 Litern an (Heizung und warmes Brauchwasser).

22 Liter!

|

|

|

||

|

|

|||

|

In den Jahren zwischen 1960 und 1970 wurden die am wenigsten gut isolierten Häuser gebaut! Mit ihren Mauern aus armiertem Beton oder Zementblöcken ist die Energieverschwendung im Winter enorm, und im Sommer dringt die Hitze leicht in die Wohnräume. Die nicht isolierten Mauern halten auch den Strassenlärm nicht ab.

Nach der Sanierung: 6 Liter

|

|

|

||

|

|

|||

|

Eine dicke Isolation der Aussenmauer, unter dem Dach und zwischen Erdgeschoss und Keller; neue Doppel- oder Dreifachglasfenster (mit Wärmeschutzschicht); Installation einer modernen, dafür kleineren Heizung, da das Haus besser isoliert ist.

Die neuen Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) und Minergie streben für totalsanierte Gebäude einen Verbrauch von 6 Litern an (Heizung und warmes Brauchwasser).

17 Liter!

|

|

|

||

|

|

|||

|

Nach der Erdölkrise von 1974 begann man die Innenmauern etwas zu isolieren – zwar nur mit zwei oder drei Zentimetern Glaswolle oder Styropor, aber die Auswirkungen auf den Energieverbrauch sind bereits beachtlich. Doch es geht noch besser!

Nach der Sanierung: 6 Liter

|

|

|

||

|

|

|||

|

Eine dicke Isolation auf der Aussenmauer, unter dem Dach und zwischen Erdgeschoss und Keller; neue Doppel- oder Dreifachglasfenster (mit Wärmeschutzschicht); Installation einer modernen, dafür kleineren Heizung, da das Haus besser isoliert ist.

Die neuen Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) und Minergie streben für totalsanierte Gebäude einen Verbrauch von 6 Litern an (Heizung und warmes Brauchwasser).

13 Liter

|

|

|

||

|

|

|||

|

In den 1990er Jahren wurden dickere Innenisolationen verwendet: im Allgemeinen acht Zentimeter, was den Wärmeverlust durch die Innenwände begrenzt. Da der grössere Teil der Mauermasse aber auf der Aussenseite der Isolation liegt, sind die Aussenmauern der Kälte im Winter bzw. der Hitze im Sommer direkt ausgesetzt...

10 Liter

|

|

|

||

|

|

|||

|

Seit dem Jahr 2000 wird die Isolation nicht nur auf der Aussenseite der Gebäude angebracht, sie ist mit 12 bis 14 cm generell auch dicker. Im Winter ist die Mauermasse durch die Isolation geschützt, was dem Gebäude einen "Wärmeleitwiderstand" verleiht: Trotz der wechselnden Wetterverhältnisse behält es in etwa die gleiche Temperatur bei. Im Sommer bleibt die Mauermasse temperiert: So wird Stauhitze vermieden.

Weniger als 5 Liter

(mit Warmwasser)

|

|

|

||

|

|

|||

|

Die Standardwärmedämmung ist sehr effizient geworden, und neue Gebäude nähern sich deshalb den Minergie-Standards.

Die neuen Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) haben einen maximalen Verbrauch des Energieäquivalents von 4,8 Litern Heizöl pro m2 für Heizung und Herstellung von warmem Brauchwasser zum Ziel. Ausserdem soll mindestens ein Fünftel der Energie erneuerbaren Ursprungs sein: Holzheizung, Wärmepumpe, Sonnenkollektoren etc.

Weniger als 4 Liter

(mit Warmwasser und Lüftung)

|

|

|

||

|

|

|||

|

Nach Minergie-Standard gebaut: Die Aussenisolation ist sehr dick (20-30 cm), um nur ein Minimum an Wärme zu verlieren. Zusätzlich kann mit einer Komfortlüftung (mit Wärmerückgewinnung) die Wohnungsluft im Winter permanent erneuert werden, ohne dass die Fenster geöffnet werden müssen.

Das Gebäude ist so konstruiert, dass maximal 3,8 Liter Heizöl pro m2 für Heizung, Herstellung von Warmwasser und Lüftung verbraucht werden.

Ein Gebäude mit Minergie P-Standard kann theoretisch mit 3 Liter oder weniger pro m2 auskommen.

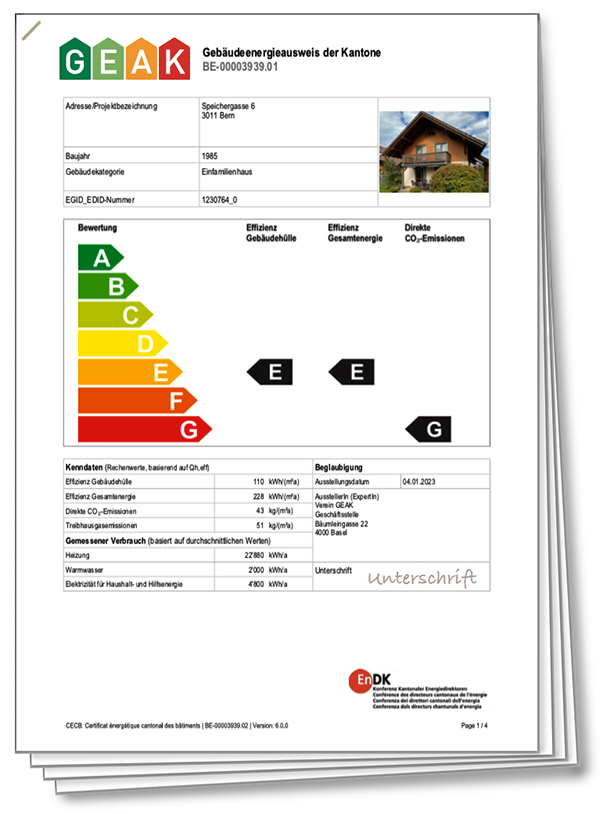

Der GEAK und der GEAK®Plus

Der GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone) zeigt auf, wie viel Energie ein Gebäude bei Standardnutzung effektiv benötigt, da der Experte, der den Ausweis verleiht, ein bereits bestehendes und benutztes Gebäude beurteilt. Die Berechnung stützt sich auf die beheizte Fläche und den tatsächlichen Energieverbrauch (Rechnungen und Zählerangaben) für Heizung, Warmwasser und die elektrische technische Ausrüstung (Lüftung, Beleuchtung der Gemeinschaftsräume etc.). Wie bei der Energieetikette reicht auch die Skala des GEAK von A (sehr energieeffizient) bis G (am wenigsten energieeffizient), für die Bewertung eines Gebäudes werden aber drei Kategorien benötigt:

- Eine Klassifizierung namens Effizienz der Gebäudehülle, die Auskunft über die Isolierung (Dach, Wände, Fenster und andere Elemente, die mit der Aussenkälte in Kontakt kommen) gibt.

- Eine Klassifizierung namens Gesamtenergieeffizienz, die die Gesamtenergiemenge angibt, die pro m2 beheizter Fläche für die Beheizung des Gebäudes, die Warmwasserbereitung und den Betrieb der technischen Anlagen benötigt wird. Die Verwendung von erneuerbaren Energien oder einer Wärmepumpe verbessert diese Einstufung.

- Eine Klassifizierung Direkte CO2-Emissionen, die die Menge an CO2 angibt, die direkt vom Gebäude für Heizung und Warmwasserbereitung emittiert wird. Die CO2-Emissionen, die bei der Erzeugung des verbrauchten Stroms entstehen, werden bei der Einstufung nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie die Emissionen einer Fernheizung.

Es kann deshalb vorkommen, dass ein Gebäude eine sehr gute Klassierung innerhalb der ersten Kategorie erreicht, da es sehr gut isoliert ist, aber in der zweiten Kategorie in eine tiefe Klasse eingestuft wird, da es eine Elektroheizung verwendet. Es würde eine bessere Klassierung erzielen, wenn es mit einer Wärmepumpe und Bodenheizung beheizt würde, ein System, das drei- bis viermal weniger Strom verbraucht. Mit dem GEAK erhält der Hausbesitzer auch Ratschläge, wie der den Energieverbrauch seines Gebäudes senken kann.

Im Idealfall ist der GEAK-Energieausweis gut ersichtlich beim Gebäudeeingang angebracht, denn er soll die Bewohner oder die zukünftigen Mieter bzw. Käufer über den realen Zustand des Energieverbrauchs des Gebäudes und die zu erwartenden Nebenkosten wie Heizung und Strom transparent informieren. In einigen Kantonen ist dieser Gebäudeenergieausweis bei einem Handwechsel des Gebäudes bereits Vorschrift.

Für ein neues Gebäude kann sogar vor Baubeginn – oder für ein bestehendes Gebäude vor Beginn der Sanierungsarbeiten – ein "theoretischer" GEAK ausgestellt werden –, der auf der zu erwartenden Effizienz seiner Wärmedämmung und seiner technischen Installationen basiert.

Der GEAK®Plus (Gebäudeenergieausweis der Kantone mit Beratungsbericht) geht sehr viel weiter. Er ist sozusagen ein "Muss" für Hausbesitzer, die eine Energiesanierung vornehmen möchten, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen… Mit der Ausarbeitung eines GEAK®Plus erstellt der Experte gleichzeitig einen detaillierten Bericht über das Gebäude, worin auch 1 bis 3 mögliche Szenarien für die Sanierung enthalten sind: dies betrifft die verschiedenen Massnahmen für die Verbesserung der Wärmedämmung, das Material sowie die Wahl der technischen Installationen und der Heizung, aber auch die Planung bezüglich der Ausführung der Arbeiten (in einer oder mehreren Etappen) etc.

Energiekennzahl für den Bereich der Gebäudeheizung

Anmerkung 1

Wird ein Gebäude mit einer Wärmepumpe oder zum Teil mit Sonnenkollektoren geheizt, wird die Energiekennzahl es in einer Kategorie einstufen, die nicht der durchschnittlichen Effizienz der Gebäude seiner Epoche entspricht. Es wird weniger Energie verbrauchen ohne jedoch notwendigerweise besser isoliert zu sein.

Anmerkung 2

Das Gebäude 2010 benötigt Wärme in Höhe eines Energieäquivalents von 4,8 Liter Heizöl pro m2 und Jahr für die Heizung und die Herstellung von Warmwasser. Dies ist das Ziel, das von den neuen Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) angestrebt wird. Der Wärmeverbrauch von Minergie- und Minergie P-Gebäuden beinhaltet Heizung, Herstellung von Warmwasser und Elektrizität für die Komfortlüftung.

Anmerkung 3

Eine gute Energiekennzahl bedeutet nicht unbedingt, dass sich die Bewohner umweltschonender verhalten als solche, deren Gebäude mehr Heizenergie pro Quadratmeter benötigen. Dies hängt selbstverständlich von der Fläche ab, die von jeder Person bewohnt wird, sowie vom Umgang mit Warmwasser, Beleuchtung und elektrischen Geräten.

www.geak.ch, Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)

www.minergie.ch, Verein Minergie